En descendant du Dôme, j’ai pleuré.

Ça n’est pas quelque chose que j’avais pensé ni anticipé.

Ce n’est pas non plus, ou peut-être un peu, la formidable ascension jusqu’à lui, 464 marches, sans doute qu’il se mérite.

Le guide parlait, une marche après l’autre, les jambes longues, peut-être deux ou trois marches à la fois, je ne sais, nous ne voyions que le genou qui nous précède, la hauteur, l’angle, ou le corridoio, qui n’en finissait pas de me tourner la tête.

Et puis, l’ouverture, la lumière, l’explosion de l’espace sous la coupole, un ciel comme le vrai, avec des nuages en forme d’enfer, de paradis, d’allégorie d’une nature, comme une vieille femme, moribonde.

Mon appareil photo n’y pourra rien, les images des livres n’y feront plus rien, il faut le voir pour le croire. Sans y croire.

J’ai écarquillé les yeux comme s’ils avaient le pouvoir de tout avaler, je me suis dit c’est la seule fois où c’est possible, il faut que je garde tout, que j’enregistre, comment faire, le temps est si court, bien trop court, il faudrait des semaines pour chaque détail , il faudrait donner de notre temps pour admirer les fresques de Giorgio Vasari puis de Federico Zuccari, il faudrait le prendre et rester la nuit, ne rien voir pour décanter et puis aux premiers rayons de soleil, suivre sa course tout autour de ce monde peint il y a cinq siècles.

Alors, même si j’ai tout fait pour trainer, l’air de rien, contente que des plus jeunes que moi aient dû récupérer leur souffle plus bas, contente qu’ils soient lents, parce que moi, je pouvais rester un peu plus, faire des bouts de puzzle que j’assemblerais plus tard quand j’en aurais besoin.

Il n’empêche que j’ai été prise par surprise. Ça devait être au début de la descente, alors que j’accrochais un peu la rampe en fer forgé qui guide nos pas sur les marches multi séculaires, un courant d’air, venu de mon ventre, ou des poils de ma peau, j’ai senti monter je ne sais quelle vague qu’il aurait fallu laisser un peu plus dérailler, au fond personne ne le savait, personne ne croise personne sans regarder par terre pour vérifier la bonne marche, et ne pas tournoyer de vertige. Voilà, c’était sans doute un vertige, un vertige de beau qui reste à l’envers de ma peau (un jour il n’y aura plus de place pour rien y écrire).

Il pleut. Il a plu beaucoup pendant ces quelques petits jours. Aurait-on cru cela ? nous avons éreinté nos manteaux, justes bons à essorer après l’attendue balade en vélo jusqu’à la Piazzale Michelangelo, tout en haut dans les nuages, tout en haut et tous petits nous étions, ruinés de pluie, refroidis du dehors, pleins en dedans.

Alors nous sommes revenus.

Un mois après, pour le travail, si c’est un travail que de tenter d’apprendre la langue que l’on aime tant depuis « Les yeux Noirs » avec la voix si envoutante de Mastroianni, qui chante en chuchotant. Voilà, oui je crois, les origines de mon amour pour l’Italie, les Yeux noirs et Fiorile des frères Taviani. Tu n’as pas vu ? peut-être que si tu n’as pas 20 ans tu n’aimeras pas. Mais j’avais 20 ans, et les yeux ouverts, et Fiorile m’a fait rêver.

Sans doute que nous sommes un peu sauvages. Que notre mode de vie ne nous fait pas rencontrer beaucoup de monde en dehors du travail, que nous nous suffisons à nous-même la plupart du temps, ce que je considère comme une chance, mais sans doute que nous n’avons plus les codes de la vie ensemble, avec les autres, et que nous avons oublié ou perdu des illusions sur l’espèce humaine et ceci entraînant cela, nous limitons assez souvent nos rencontres. Du moins sont-elles très choisies.

Nous avons choisi de retourner en Italie, dans le Piémont cette fois, les montagnes en ciel de lit, la terre riche de maraichage sous nos pieds. Un endroit où là non plus il n’avait pas plu depuis 4 mois (à Firenze cela faisait 3 mois, ça se tient), et comme nous sommes bretons nous ne craignons pas la pluie. Piogga. Piovere. La pluie pose un problème aux italiens nous a dit Federico, parce que pleuvoir ressemble à pleurer. Comme à Firenze, le ciel a pleuré (piangere) sur nos épaules, mais elles étaient bien protégées.

En effet, San Giorgio n’a pas dû oublier le sens de la fête. La Citta nous a tous reçu comme des rois, et nous n’en sommes pas encore revenus.

Il faut savoir que bien souvent, je ne peux rester longtemps dans un endroit, il arrive toujours un moment où j’ai envie de fuir, où j’étouffe et il faut que je parte, un temps où l’après n’est plus possible en cet endroit, une sensation irrépressible qui me pose souvent souci car il faut que je compose avec les autres qui ne veulent pas partir, pas encore.

Jamais, jamais je n’ai ressenti cela à San Giorgio, ni devant notre étal, ni dans la file d’attente, ni à table avec nos nouveaux amis dont je promets de savoir parler presque bien la langue l’année prochaine, jamais je n’ai eu envie de partir, ne me suis sentie en danger d’asphyxie, jamais. J’étais juste bien, très bien, même quand je ne comprenais rien, parce que j’essayais et parce que la bienveillance étant partout je n’avais rien à prouver.

Je réfléchis depuis des jours à cela.

L’Italie fait eut-être partie de mes gènes quelque part dans des temps anciens, sinon je ne comprends pas.

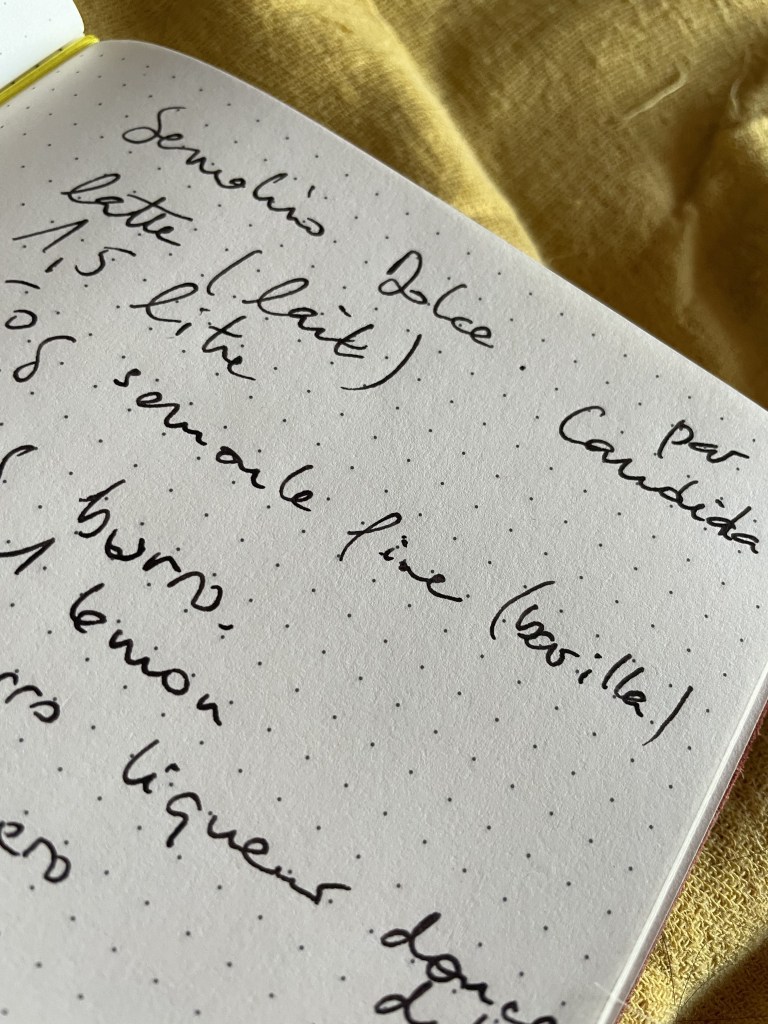

Dois-je te raconter le dernier soir, l’informel, celui où l’on fini les restes ? Je soupçonne nos amis d’avoir veillé, tout le séjour, à nous mettre en compagnie d’une ou plusieurs personne.s parlant français. Ce qui m’a grandement fait progresser aussi. Ce soir là, alors que tous les bénévoles de la fine settimana étaient repartis sur leur rythme habituel de travail, il y avait donc quelques personnes avec qui je n’avais encore jamais discuté. Naturellement je me suis assise à côté d’Alessandra, et la table s’est faite, fermes et enfants d’un côté, hommes de l’autre (évidemment nous avons pu faire quelques commentaires à ce sujet, l’église, le bar etc…). À ma droite Stéfanie parlait français. Alessandra assez bien aussi. J’avais deux amies. Candida a apporté le dessert que nous avions déjà mangé le vendredi précédent, sur lequel chacun avait tenté de ne pas trop se jeter, parce que le repas avait été copieux. Un gâteau à base de semoule, délicieux.

Il se trouve que je crois profondément que si nous parlons des langues étrangères, il ya deux ou trois sujets qui n’exigent pas de traduction, comme le travail de la terre (ou de la mer) et la cuisine.

J’ai osé demander à Candida si elle me donnerait sa recette. Voilà. Les liens se font de ce que la nature nous donne et de ce que nous lui rendons. Je crois que c’est cela la réciprocité dont voulait parler ce mercato della biodiversità è la reciprocità.

Sonia et Ivanno, Chiara et Gavino, Alessandra et Fabrizio, Elga, Luca, Stefanie et Candida, je vous remercie de m’avoir fait ressentir cela, un lieu que je n’ai pas eu envie de quitter, un endroit merveilleux puisqu’on voudrait y rester. A presto.